流氷硝子館工房長・軍司昇。地元の資源で大好きな網走を映し出すエコなガラス職人

「網走といえば“流氷硝子”」そう言われるようになったのは最近のことと語る流氷硝子館・工房長の軍司昇さん。エコなガラスをコンセプトに廃蛍光灯をリサイクルして、網走の自然を感じられるガラス作品を生み出しています。そんな軍司さんが網走で硝子館を営む理由とは。

軍司昇(ぐんじ・のぼる)1979年生まれ。流氷硝子館・工房長。北海道・網走生まれ。北海道工業大学へ進学するもガラス工芸を学ぶため上京。その後、沖縄で修業を経てUターンし、流氷硝子館を開業。オホーツクの流氷や雪などの自然をガラスで表現するガラス作家。

網走のキラキラした景色とガラスが重なった

今回の取材はオンラインで行いました。流氷硝子館の広い事務所から。

北海道Likers編集部:軍司さんがガラス工芸を始めたきっかけを教えてください。

軍司さん:両親が自営業でおもちゃ屋さんをやっていたので、大学に入るまでは「家業を継いだらいいや」という軽い気持ちでいました。しかし、ちょうど2000年になるころインターネットの普及で世の中が変わっていったんです。両親の事業は辞めることなり、大学3年からやりたいことを探し始めました。

網走で育った日々を振り返る中で、身近にあったものづくりや、農家、漁師のような手を動かす仕事が自分に向いているのではないかと思うようになりました。

たまたま小樽のガラス工房を見学した時に、まるで生き物のように動くガラスを扱う仕事に興味がわいて。大学を休学し東京のガラス工芸の専門学校に行くことを決めました。

工房から見えるお気に入りの景色。冬の網走川と帽子岩とオホーツク海。

キラキラとして液体のように見えるガラスと、生まれ育った網走の海や湖、雪、流氷などの景色に通ずるものを感じ、どんどんハマっていきましたね。いずれは網走に帰って工房を持ちたいとこの時から考えていました。

違和感から出会った蛍光灯

北海道Likers編集部:網走の風景のようなきれいなものをつくりたいという想いから、今のエコなガラスに至るにはどんな背景があったのでしょうか。

軍司さん:専門学校2年目に、自然のバランスを保つこととガラスをつくることに大きな矛盾を感じたことがきっかけです。

元々自然のバランスを崩したくないという想いが根底にありました。網走に昔から住んでいるからこそ自然の変化には敏感で、年々流氷が減っているのがわかるんです。第一次産業が多い網走は環境のバランスが崩れると我々の仕事にも影響が出ますからね。

ガラスの溶解炉

一方、ガラスをつくるには、窯を1,300度にするために膨大な燃料を使います。僕ら学生がただ楽しくエネルギーを使っているということ自体が地獄絵に見えたんですよね。

それからはガラスをつくることに手が付けられなくなって、燃焼工学の本などを必死に読み漁り、燃費の良い窯や燃費を抑えてつくれる原料を自分なりに勉強していました。

琉球ガラス工房でつくった作品

燃費の良い窯を卒業制作として考案したものの、原料は見つからないまま専門学校を卒業。その後、沖縄の琉球ガラス工房で修業をしました。

琉球ガラスは戦後米軍が飲んでいたコーラの瓶をリサイクルしてつくるガラスです。リサイクル瓶のガラスはどうしても気泡が入ってしまうのですが、それを逆手にとって海のイメージに生かしていました。

北海道Likers編集部:リサイクル瓶を美しく生まれ変わらせている琉球ガラスには、軍司さんの想いと通ずるところがあったんですね。琉球ガラスの作り方を学んだあとは、網走に戻り、ご自身で工房を開こうと思っていたのでしょうか?

軍司さん:この時はまだ自分が網走でガラスをつくる意味を見いだせていませんでした。課題は燃費の良い原料と網走でガラスをつくる意味。

ベトナムにある工場で現地の人にガラスを教える仕事をしていたのですが、ベトナム人は日本人より真面目で器用だということに気づいたんです。そして世の中には安くて良いものがどんどん増えていく。自分が日本でガラスを手づくりする意味はないんじゃないかと思い始めていました。

全国の廃蛍光灯が集まる、野村興産株式会社イトムカ鉱業所

そのとき調べて出会った原料が、蛍光灯のガラスです。

たまたま全国から廃蛍光灯が年間8,000トン集まる場所が網走の隣、北見市留辺蘂にあったんです。まさに運命的な出会いでした。

廃蛍光灯ガラス原料「エコピリカ」

それから2011年に網走に工房を構えました。とくに環境意識が高い海外のお客様がコンセプトに共感してくださいましたね。最近はSDGsが話題になってきて少しずつ取材等も増えてきました。

北海道Likers:自分の納得の行くガラスを追求した結果、出会えた蛍光灯ガラスだったのですね。とくに思い入れの強い作品を教えてください。

『幻氷』

軍司さん:当初からガラスの原料以外にも地元の未利用資源を使っていこうと考えていました。その取り組みで最初にできあがった『幻氷(げんぴょう)』ですね。

流氷をモチーフにしたデザインで、オホーツクで余っているホタテの貝殻を粉末にして表面に焼き付けて模様を出しています。

『バッテリーブラウン』

もう1つは、『バッテリーブラウン』。乾電池のリサイクルで出てくる亜鉛とマンガンと炭素の化合物をガラスの着色剤にして色出しをした商品です。廃蛍光灯が集まる場所に乾電池も集まっているのでリサイクルに出たものを使わせていただいています。

網走に留まらず、オホーツクの価値を高めていく

北海道Likers編集部:これからも新しい取り組みが生まれていくのでしょうか?

川湯温泉コラボ作品『川湯温泉ユノハナガラス』

軍司さん:新しく弟子屈町の川湯温泉とコラボして色ガラスをつくっています。湯花を使った琥珀色のガラスと冷泉(冷たい水が湧き出ている所)の堆積物を使った水色のガラスの2色で売り出していく予定です。

網走と弟子屈町の地元のお店でしか取り扱わず、網走と弟子屈への送客を目的にお互いに良い仕組みをつくろうということを目指しています。

北海道Likers編集部:網走だけではなく、他の自治体とのコラボも展開していくのですね! そんな軍司さんにとって北海道とはどんな存在でしょうか。

軍司さん:僕にとっては“楽園”ですね。食べ物がとにかくいっぱいあるし冬を乗り切る楽しみ方を知ってしまえば、本当に季節感がはっきりしていてきれいな土地なんですよね。

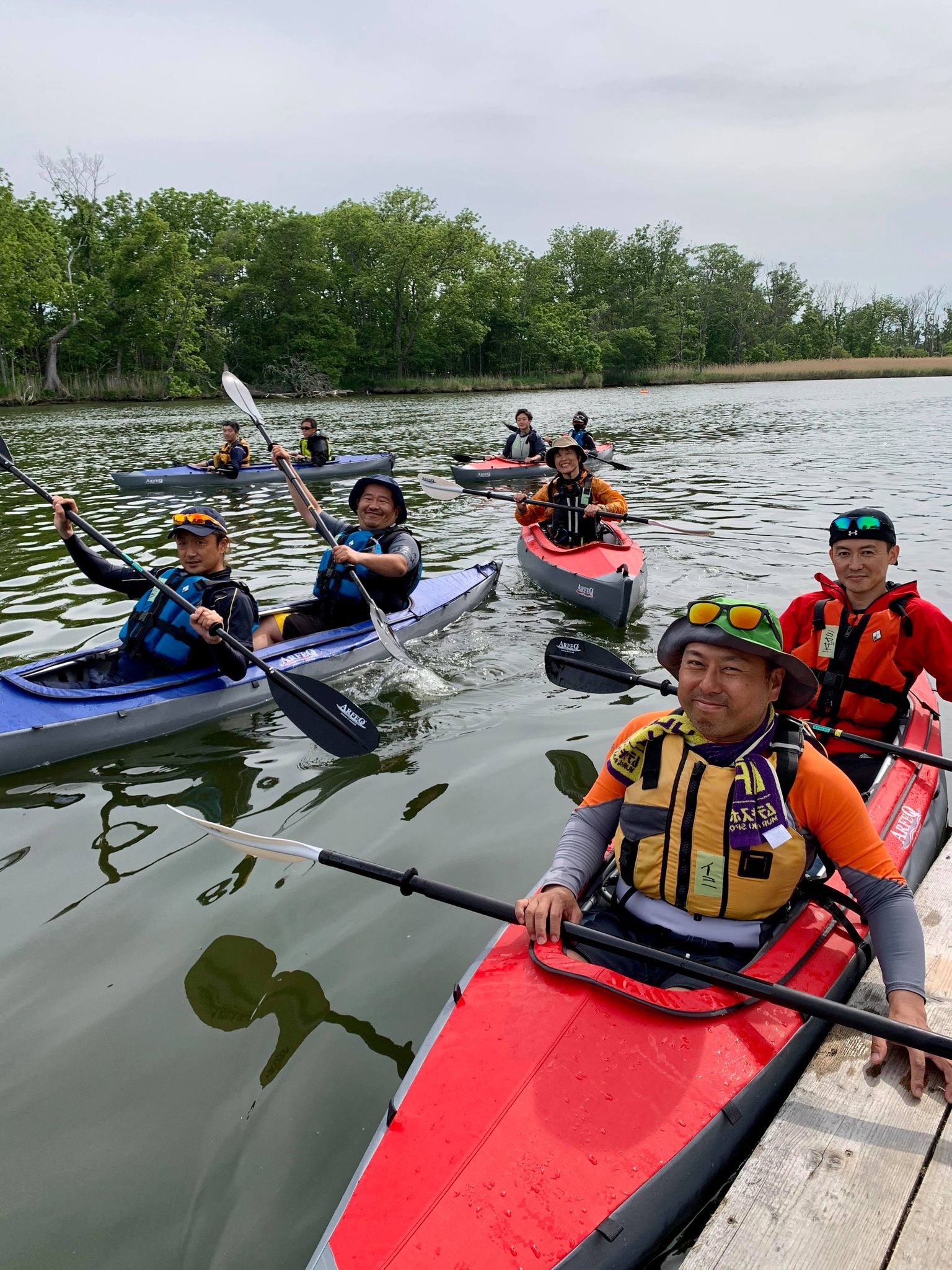

『コネクトリップ』の様子

自分の事業とは別で、『コネクトリップ』という第一次産業をフィールドとしたツアー立ち上げました。網走湖でカヤックをやったり、漁師のワカサギ釣りを見学したりとオホーツクをアクティビティを通して堪能できるツアーです。

北海道を出るとオホーツクというネームバリューはまだまだ弱くて。十勝に負けないくらい農業や漁業も素晴らしい場所なので、せっかくに来てくれた人にはアクティビティを通してオホーツクのファンになってほしいという想いでやっています。そしてものの価値をもっとあげていきたいですね。

―――「納得しないと進められない、ちょっと変なタイプなんです」と笑う軍司さん。こだわりをもって、一つひとつの納得感を大切にしてきたからこそ流氷硝子館は生まれました。網走やガラスの垣根を超えて活躍している軍司さんからは、オホーツクに対する愛と強い信念をひしひしと感じました。