【完全保存版】キホンから”ツウ”な言葉まで。レースをもっと楽しむための「ばんえい競馬」専門用語まとめ

「息を入れる」「膝を折る」など、ばんえい競馬で使われる独特の言葉が気になったことはありませんか? こうした用語を知るだけで、レース展開や騎手の戦略、注目ポイントがわかり、レースはぐっとおもしろくなります。

今回は、『ばんえい競馬』の観戦が楽しくなる専門用語をご紹介します。基本中の基本から、すこしマニアックな言葉までピックアップしました。初心者の方はもちろん、より詳しく知りたいファンの方もぜひチェックしてみてください。

まずはこれ!「ばんえい競馬」のキホン

ばん馬

ばんえい競馬の競走馬のこと。ルーツは、北海道開拓時代に農耕や材木の運搬用に海外から輸入された大型馬にあります。そこから改良を重ねて生まれた『日本輓系(ばんけい)種』という交雑種が現在の主流です。体重は約1トンにも及び、サラブレッドの2倍ほど。かつて地域のお祭で愛馬の力比べをしていたことが、ばんえい競馬の起源だとされています。

ジョッキー

騎手のこと。ばんえい競馬では、馬の背ではなく、ばん馬の引く『そり』に乗り、手綱を使って馬に指示を与えます。障害を越えるためのペース配分が重要になるため、騎手の技量は勝負を大きく左右します。勝敗への影響度は、平地競馬(サラブレッドの競馬)で”騎手3:馬7“なのに対し、ばんえい競馬では”騎手7:馬3“といわれるほどです。

そり

ばんえい競馬は、ばん馬が『そり』を引いて競走する、世界的にも珍しい形態の競馬です。そりは鉄製で、重さは何も載せていない状態で450kg。ここに『重量物』と呼ばれる鉄製の板(5kg、10kg、30kg、50kgの4種類)を載せ、馬が引く重さを調整します。

ばんえい重量/ハンデ

ばんえい競馬で馬が引く重量のことで、そりと重量物を合わせた重さ。馬の年齢や性別、成績、レースの時期や種類などによって変わるほか、収得賞金に応じてハンデとして重量が加減されます。ばんえい競馬最高峰のレース『ばんえい記念』では、最大重量が1トンにも及びます。

馬体重

競走馬の体重のこと。ばんえい競馬ではレース前に必ず検量し、前走からの増減を場内に案内しています。

増減の大きさが調子のパラメーターになることもあるため、体重が800~1000kgあるばん馬にとって、10kg程度は誤差の範囲ですが、20kg以上の変化がある場合は注意が必要です。

競馬場のここに注目!

セパレートコース

馬ごとの走路が区切られたコースのこと。平地競馬は走路が規定されていないオープンコースのため、スタート後の位置取りは自由ですが、ばんえい競馬では最初から最後まで決められた番号のレーンで走ります。他の走路に侵入すると失格になる場合があります。

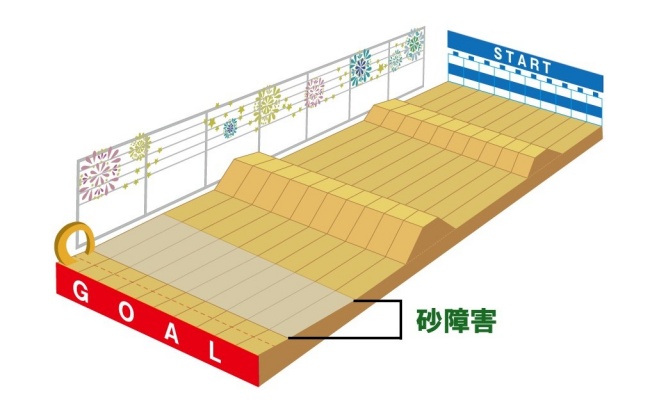

第1障害・第2障害

ばん馬が越える2つの山型の障害のこと。高さは第1障害が1m、第2障害が1.6mで、第2障害をいかにスムーズに越えられるかが勝敗を大きく左右します。2つの障害の間のことは“道中(どうちゅう)”といい、第2障害を越える体力を温存するため、ここで馬を止めて息を整えさせます。

砂障害

ゴール前にある、高さ約0.5mの上り坂。第2障害を下った勢いが落ちるため、ここでパワーのある馬が追い上げるなど、ゴール直前まで白熱した接戦が繰り広げられます。ただし、冬季は凍結防止の設備が入るため、砂障害がなくなります。

ゴール

ばんえい競馬では、馬の鼻先ではなく、そりの最後端がゴールラインを通過したところでゴールが決まります。これは、ばんえい競馬が“目的地へ荷物を運びきる”ことに由来するレースであるためです。

馬場が重い/軽い

ばんえい競馬では、馬場の状態を水分量で表します。水分量が少なく、脚やそりが砂に取られやすい状態を「馬場が重い」、水分量が多く、地面が固まって馬やそりが進みやすい状態を「馬場が軽い」といいます。

明確な数値の基準はありませんが、目安として水分量1%未満だと重く、2%以上だと軽い傾向にあります。馬場が重い(水分量が少ない)とパワー勝負に、馬場が軽い(水分量が多い)とスピード勝負になりやすいです。

内詰め・外詰め

コースの砂の摩耗を均等にするため、フルゲート(10頭)に満たないレースの場合は、1コース側に詰める“内詰め”と10コース側に詰める“外詰め”でコースを交互に使用します。

パドック

出走前の馬の状態を見ることができる場所。パドックでは馬の様子や息遣いを間近で確認できるので、レース予想の重要な手がかりが得られます。馬の筋肉のハリや騎手との相性などを観察するとよいでしょう。なお、パドックの馬はレースを控えているので、大声やカメラのフラッシュなど刺激を与えないように注意してください。

エキサイティングゾーン

コースに隣接した観戦エリアのこと。ばん馬のスピードに合わせて、コースの真横を一緒に歩きながら応援することができます。声が届くほどの至近距離なので、ここから馬や騎手に声援を送りましょう。

レース展開がわかる“ツウ”な言葉

息を入れる(刻む)

第1障害と第2障害の間で騎手が戦略的に馬を止めること。第2障害をスムーズに越えられるよう、ここで呼吸を整え、体力を温存します。どこでどれくらい馬を止めるかによってレース展開が大きく変わるため、騎手の腕の見せどころといえます。

一腰/膝を折る

第2障害を上がる際、勢いをつけてひと息で頂上まで駆け上がることを“一腰(ひとこし)”、途中で止まって2回で上がりきることを“二腰(ふたこし)”といいます。一度で上りきるほうが体力や時間のロスにならずにゴールを目指すことができます。

障害を越えられずに体勢を崩して地面に膝を付くことは“膝を折る”といいます。

ハミをかける/はずす

『ハミ』は馬の口にくわえさせる金具で、馬への指示を出すために使われます。平地競馬ではハミをかけると馬が走り、はずすと止まるのに対し、ばんえい競馬では、ハミをかけると馬が止まり、はずすと前に進むよう訓練されています。

バイキ

馬を後退させること。力いっぱい手綱を引いて後退させたその反動で、馬を前に進ませます。

脚質

馬の能力や性格を活かした得意なレース戦術のこと。平地競馬と同様に、ばんえい競馬でも“逃げ”“先行”“差し”“追い込み”などのタイプがあります。

“逃げ”や“先行”の馬は序盤から積極的に前に出てペースを作り、先に障害を下りることで、ゴールまで粘りきります。“差し”や“追い込み”の馬は中団や後方でスタミナを残しながらペースを見極め、障害を下りたあとの速い脚を活かして先頭めがけて追い抜いていきます。

ばんえい競馬はコースが200mと短いですが、コースの状態(馬場水分)やレースの展開次第で戦い方はさまざま。競馬新聞などを参考にチェックするのがおすすめです。

もっと楽しむための馬とレースの豆知識

オープン馬

馬の格付けのなかでも最高クラスの馬のこと。格付けは収得賞金によって決まります。オープンクラスから順にA1~2、B1~4、C1~2(2歳馬はA~D)と格付けされ、各クラスでさらにいくつかの組に分かれます。基本的に、アルファベットが若い(Aに近い)、数字が小さいほど格付けが高いです。

各レースに示されている“D-5”“C1-4”などのアルファベットと数字が、そのレースに出走する馬の格付けを表しています。

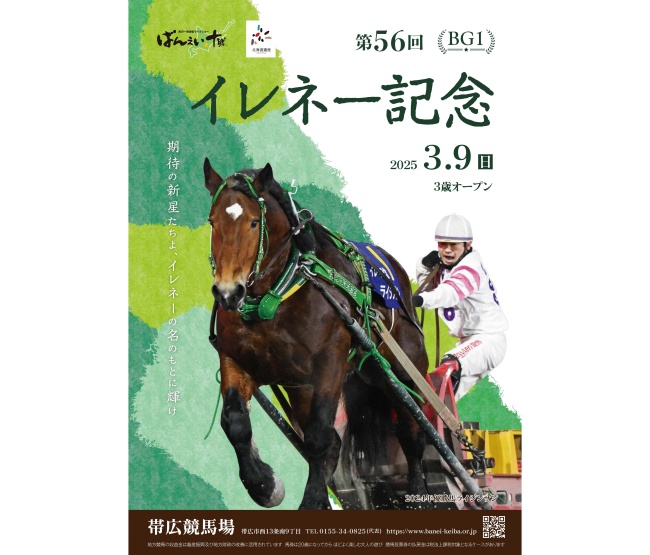

重賞レース

画像:ばんえい十勝

『○○賞』『○○記念』のような名前がついた特別なレースのなかでも、とくに重要な意義を持つレースのこと。馬の出走条件や賞金額も高く設定されています。ばんえい競馬では、重賞レースはBG(ばんえいグレード)1~3で格付けされており、BG1が最も格の高いレースです。

協賛レース

個人や企業が協賛金を提供することで、自由にタイトルをつけられるレースのこと。協賛金は1口1万円から。『○○さん・○○さん結婚おめでとう記念』『○○さん還暦記念』など、ユニークなレース名が並びます。

たまき あまね

いくつか用語を知るだけでも、ほかの競馬との違いや、レース中の騎手の判断、ばん馬の頑張りなど、ばんえい競馬ならではのおもしろさが見えてきたのではないでしょうか?

次に観戦する際は、ぜひご紹介した用語に注目して、ばんえい競馬の奥深い世界を楽しんでください。

取材・文/たまきあやね 画像/ばんえい十勝

Sponsored by ばんえい十勝